神輿の飾り付け。一之宮を宝物殿より出す。

鳳凰を外して掃除する。二天を入れ替え、鳳凰をしっかりと細引きで押さえる。

外はあいにくの雨。神輿になるべく雨が当たらないように、シートで覆って本殿に運ぶ。

宝物殿内に飾られている、皮面直径2mの御先払太鼓。5日のみに引き出される。

約1300kgと、8基中最大の三之宮。雨乞いに霊験あらたかな神輿。今年修復を行ったばかり。

本殿前のお白州に移動された御霊宮。ビニールの雨よけが周りを覆っている。

御本社の太鼓。雨よけのブルーシートを掛けてある。宝物殿から町内に運ばれたところ。

番場の子供神輿。4日に子供神輿は担がれ神社でお祓いを受け、新しいお札を入れてもらう。大祭期間中はこの様に飾られている。

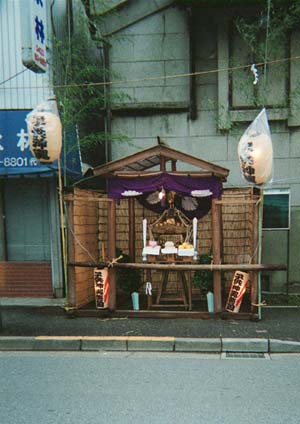

会所は祭りの時に準備される。府中では神酒所とは呼ばない。提灯を組み立てる。暗闇祭りでは多くの提灯が使用される。

準備が終わり、みんなが集まりはじめた会所。手丸提灯が並ぶ。

手丸提灯。

警固提灯。大きなサイズのものを大警固と呼ぶ。

これも警固提灯。行列の顔であり、目印。各町内、団体を示す看板である。

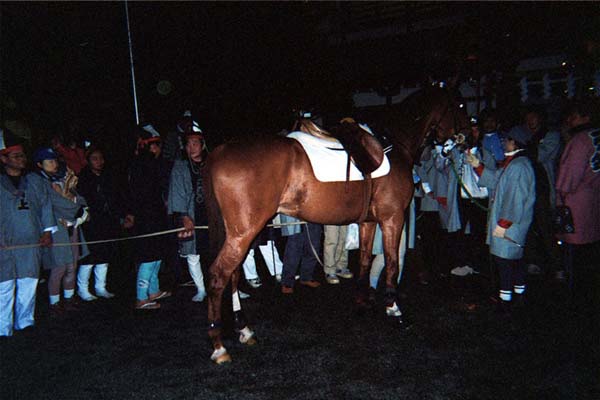

駒くらべ。3日夜に各町内から集まった馬は社務所前に入って集合整列する。

ここで神職が、馬にお払いを行う。

社務所前から、いったん拝殿前に行列は移動。神職が拝殿にて神前に報告を行う。巫女さんも拝殿に。

拝殿にしめられた注連縄は、なぜか昔から通常とは逆にしめられている。出雲大社も同様になっているというので、大国主命に関係があるのだろう。

神職の報告のあとは、一之駒より欅並木に。欅並木では、各町内の山車が囃子を止めて待つ。大勢の観衆が周りを取り囲む。

競馬式。古式に則った衣装を着た騎手が馬を走らせる。馬が往復する度に観衆からどよめきが起こる。